Propagation VHF

Propagation VHF

![]()

| C'est

la propagation VHF qui offre le plus d'aspects intéressants (à mes yeux)

au radioamateur tant elle est riche et diversifiée. Le nouveau

radioamateur qui ne connaît la plupart du temps que le trafic par le relais du

coin, ce qui revient, pour un être raffiné, à ne manger et boire que du

pain et de l'eau, n'utilise que la propagation à portée optique et c'est

très réducteur. Souhaitons que ce voyage dans la troposphère lui ouvre

de nouveaux horizons. |

|

|

Présentation : Nous allons passer en revue les principaux modes de propagation V/UHF exploités aujourd'hui ce qui nous conduira à examiner : 1 - la propagation troposphérique 2 - la tropo scatter (TS) 3 - la sporadique E (Es) 4 - La FAI 5 - le meteor scatter (MS) 6 - l'EME 7 - la transéquatoriale (TE) 8 - l'Ionoscatter. 9 - L'aurore boréale

|

|

| la

propagation en espace libre : |

|

|

C'est presque un mythe mais cela sert de base

de départ à tout calcul. Rappelons que notre objectif de radioamateur est

de délivrer suffisamment de puissance à l'entrée du récepteur de notre

correspondant pour que les informations que nous voulons véhiculer puissent

être démodulée. Nous allons quantifier les pertes que nos pourrions rencontrer sur un hypothétique trajet, exempt de tout obstacle susceptible d'absorber, réfracter, réfléchir ou diffuser l'énergie émise; ce pourrait être par exemple un trajet de développant dans le vide. |

|

|

Pour calculer ceci, nous allons considérer un

émetteur de puissance Pt, couplé à une antenne qui rayonne de manière

identique dans toutes les directions (l'aérien isotrope). A une distance d de l'émetteur, la puissance est distribuée uniformément sur une surface 4pd2 (surface de la sphère). La densité de puissance vaut la puissance divisée par la surface, soit en d'autres termes : Nota : Sur la figure à droite, l'antenne émettrice est une antenne à gain puisque seulement une partie de la sphère est illuminée. |

|

|

|

|

|

Intéressons nous maintenant à la

réception, de l'autre côté . La quantité d'énergie captée est

dépendante de l'antenne de réception et plus particulièrement d'un

critère appelé "surface de capture" notée Ar. Intuitivement et

expérimentalement vous mesurez bien que l'on reçoit mieux avec une antenne

yagi de 5 mètres de long qu'avec l'antenne scoubidou d'un pocket!

|

|

|

La Puissance reçue Pr

= s.Ar |

Pour l'aérien isotrope Ar vaut : |

|

Ce qui nous donne comme puissance reçue à

une distance "d" exprimée en mètres, à une longueur d'onde l

également exprimée en mètres : |

|

|

Cette expression n'est pas commode à

manipuler et on trouve plus fréquemment dans la littérature la formule

suivante : |

|

| Lp = 32,45 + 20 Log f + 20 Log d |

avec f en MHz d en km Lp, perte de parcours, en dB |

|

Bilan de liaison : |

|

|

Je sais que maintenant ce sont les ordinateurs

qui calculent tout cela mais j'ai conservé une âme d'artisan. Voyons

comment procéder : |

|

et nous serons capables de déterminer la puissance théoriquement reçue par l'entrée d'un récepteur situé à une distance "d" sur une fréquence "f" |

|

|

"t" pour transmit |

Pr = puissance reçue (dbm/dbw, dépend de

l'unité que vous avez adopté pour Pt) Pt = puissance en dbm ou dbW Lp = Atténuation de parcours entre antennes isotropiques en dB Gt = gain de l'antenne d'émission en dBi Gr = gain de l'antenne de réception en dBi Lt = perte dans la ligne tx vers antenne - dB Lr = perte dans la ligne ant vers rx - dB |

|

Attention aux unités lors des calculs, soyez

cohérents, utilisez soit des dbm soit des dbW mais toujours la même

untité pour un calcul donné. Un exemple maintenant : Soit à déterminer la puissance reçue par le récepteur d'une station distante de 100 km d'un émetteur délivrant une puissance de 10W. Les antennes utilisées ont un gain unitaire (soit 0dB), les pertes dans les lignes sont égales à 1 dB de chaque côté. Fréquence 144 MHz. |

|

|

|

|

Telle est la puissance théoriquement reçue

à l'entrée du récepteur en espace libre. Seulement entre la théorie et la pratique il y a souvent une différence notable et telle liaison, qui sur la papier ne pose pas problème, s'avère irréalisable alors que telle autre, impossible théoriquement, se concrétise par une belle QSL en couleur. Alors quid ? |

|

|

Il se trouve que nous ne sommes pas en espace

libre mais que nos signaux, en V/UHF transitent dans la troposphère et

qu'ils ne se comportent pas tout à fait comme des traits de crayon sur une

feuille blanche. La suite immédiatement... |

|

|

Atmosphère, atmosphère...

|

|

|

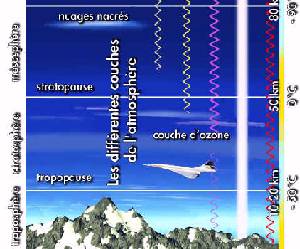

Puisque nous allons utiliser ses propriétés,

autant la connaître un peu non ? Et si cela vous pompe l'air (je suis en

verve aujourd'hui), passez au chapitre suivant. Nos signaux VHF vont utiliser une faible partie de l'atmosphère, en gros entre le sol et 5 km d'altitude pour la propagation troposphérique. Comme vous avez déjà pu le remarquer, il se produit dans l'atmosphère des phénomènes météorologiques qui vont du plus agréable (beau temps, ciel bleu, douce brise) au plus désagréable (ouragan, tornades, précipitations, gel, neige, bourrasques etc.). C'est d'ailleurs pourquoi cette partie s'appelle la troposphère, c'est la "partie changeante" (grec ou latin, je ne sais plus). |

| Dans la troposphère on trouve de l'air et ce gaz est affecté de quelques propriétés : | |

|

|

|

Ce qui nous intéresse, nous, c'est de savoir

quelles sont les propriétés essentielles qui auront un impact sur notre

DDFM ou sur les locators contactés. Examinons cela : |

|

|

L'air a une distribution verticale

quasi-linéaire de la température et de la vapeur d'eau. En d'autre termes,

plus vous montez, moins il fait chaud, moins c'est humide. (Au fait vous

savez pourquoi il fait moins chaud ? C'est parce qu'il y a moins de

molécules, donc moins de collisions, donc moins de chaleur dégagée et

c'est le poids de la masse d'air qui fait la pression atmosphérique,

lumineux non ?). |

|

|

Il a une autre propriété intéressante,

c'est son indice de réfraction. Vous vous souvenez, nous avons vu quelques

exemples comme le bouchon de pêcheur à la ligne dont la partie immergée

semble incurvée; ceci est dû au fait que la lumière ne voyage pas à la

même vitesse dans les milieux transparents. Vous avez déjà remarqué certains phénomènes optiques dans l'atmosphère, citons : |

|

|

|

|

La majorité de ces phénomènes sont dus à

l'indice de réfraction de l'air qui n'est pas constant et décroît au fur

et à mesure que l'on s'élève. Nous venons de parler d'indice de

réfraction ce qui nous amène sur une première piste. Les signaux que nous

allons envoyer dans la troposphère et qui sont en tout point comparables à la

lumière vont eux aussi subir des phénomènes de réfraction et ceci en

respectant les lois de l'optique. |

|

|

Quelques rappels d'optiques |

|||

| Projection verticale |

Passage d'un milieu

moins réfringent à un milieu plus réfringent |

Passage d'un milieu plus

réfringent à un milieu moins réfringent |

|

|

|

|

|

|

|

Pas de

déviation de trajectoire quand l'angle d'incidence vaut 90° même si les

deux milieux sont différents. |

La lumière passe d'un milieu - réfringent à

un + réfringent. L'angle réfracté est inférieur à l'angle incident |

La lumière passe d'un milieu + réfringent à

un - réfringent. L'angle réfracté est supérieur à l'angle d'incidence |

|

|

J'aurais dû faire ces dessins dans l'autre

sens pour tenir compte de la réalité physique, car quand nous sommes au

sol et transmettons, nos signaux passent d'un milieu plus réfringent vers

un milieu moins réfringent du moins pour la partie montante. Regardez la tête en bas... |

|||

|

Ceci nous amène vers la célèbre formule que

tous les élèves ont un jour ou l'autre eu à manipuler et qui dit : |

|||

|

|

n1 = indice de réfraction

du milieu 1 |

||

|

Cette formule nous permet connaissant les indices de réfraction et au moins un angle de déterminer l'autre ou connaissant les angles et au moins un indice de déterminer l'autre. |

|||

|

Portée optique et horizon radio : |

|||

|

On considérait, il y a longtemps, que la

distance maximum de liaison en VHF était limitée à la portée optique

entre deux stations. On peut aisément calculer cela en appliquant la

formule que vous trouverez ci-dessous. Fort heureusement, dans la pratique, cela fonctionne beaucoup mieux. L'avantage d'un tel calcul, c'est qu'il permet d'estimer votre portée radio en ligne droite quand vous êtes en point haut sur une montagne par exemple sachant que la portée radio est estimée à 4/3 de la portée optique. Calcul de la portée optique : |

|||

|

|

avec d en km et h en mètres |

||

|

A titre d'exemple, si vous êtes sur un point situé à 1000m de hauteur, votre horizon optique vaut : d= racine (17*1000) = 130 km |

|||

|

|

|||

|

Parlons de l'indice de réfraction de

l'air : |

|||

|

|

Nous venons de le voir, l'air est

caractérisé par un indice de réfraction. Cet indice de réfraction

évolue principalement en fonction des caractéristiques de température,

pression, et vapeur d'eau de l'atmosphère. Comme dans l'atmosphère ces paramètres décroissent d'une manière quasi monotone avec la hauteur, l'indice de réfraction diminue graduellement en fonction lui aussi de la hauteur. Si l'on relie les points d'indice de réfraction identique entre eux en fonction de l'altitude, on obtient en condition standard à peu près ceci. On peut faire figurer en abscisse soit une durée soit un parcours. |

||

|

Maintenant, en imaginant que nous émettions

un fin pinceau d'énergie haute fréquence, voire un faisceau lumineux (nous

sommes loin de la réalité), observons ce qui se passe entre deux stations

terrestres avec le schéma ci-dessous : |

|||

|

|

|||

|

Si nous souhaitons communiquer, il faut qu'à

un moment ou à un autre nos signaux retombent sur terre et ceci va être

merveilleusement réalisé par la nature qui à mis en place un indice de

réfraction décroissant avec l'altitude... En conditions normales, notre

signal va avoir le parcours suivant : |

|||

|

|

|||

|

J'ai représenté trois strates d'air ayant

des indices de réfraction différents, ceci n'est qu'un schéma sensé

démontrer le mécanisme, les irrégularités d'indice sont beaucoup plus marquées dans la réalité. |

|||

|

|

Notre rayon (appelons le comme cela) passe

d'un milieu d'indice n1 plus réfringent à un milieu d'indice n2 moins

réfringent. La théorie optique nous indique que dans ce cas de figure

l'angle du rayon réfracté par rapport à la normale (la verticale) est

supérieur à l'angle d'incidence, ce que j'ai tenté de détailler sur ce

schéma ci-contre. Tout ceci fait que le rayon est peu à peu rabattu vers

le bas et revient sur terre. |

||

|

Et voilà comment fonctionne le mode troposphérique. C'est grâce aux variations de pression, température,

vapeur d'eau et humidité relative que l'air change d'indice de réfraction

au fur et à mesure que l'altitude croît. Les ondes VHF sont réfractées

de proche en proche jusqu'à revenir sur terre. |

|||

|

Mais à quoi sont dues les super-tropos

? |

|||

|

Tout se qui précède a été défini comme

"conditions normales" et on entend par là une distribution

monotone de l'indice de réfraction en fonction de la hauteur. Ce sont les

conditions qui existent en permanence en VHF. Fort heureusement, pour

rompre la monotonie, la nature nous offre des spectacles grandioses et les

VHF ne font pas exception car il arrive que l'on passe de QSO à 500-700 km

à des QSO à 1500 km. Sur 144 MHz c'est plaisant, sur 432, 1296 MHz et au

dessus c'est franchement excitant. Nous allons tenter de décrire les causes qui amènent les évènements. |

|||

|

Et encore l'indice de réfraction : |

|||

|

|

Nous savons que tout cela ne fonctionne que

grâce à lui, donc fort logiquement, quand il y aura bonne tropo, l'indice

jouera un rôle important. Voici à gauche un monogramme tiré du VHF-UHF

manual et qui laisse apparaître la situation le 21 janvier 1974. A gauche les

pressions, donc les hauteurs, à droite la valeur de N, l'indice de

réfraction et en abscisse, un parcours qui débute en Grande Bretagne et

qui se termine à Berlin, en Allemagne. La chose intéressante à observer c'est que vers le milieu du parcours, on observe un tassement marqué des lignes iso-indiciaire (néologisme) et que c'est un gradient resserré de ces lignes qui permet d'avoir une bonne tropo. Si vous avez l'occasion de tomber sur ces relevés, notez bien qu'une bonne tropo est probable quand le gradient est resserré. Ces informations ne sont pas hélas à la portée de tous et leur détermination expérimentale à grande echelle est impossible. Pour mémoire le gradient correspond au taux de variation de la variable, en l'occurrence, l'indice de réfraction dans notre cas. Fort taux de variation pour une variation d'altitude donnée équivaut à gradient élevé, faible taux de variation pour la même variation d'altitude égale gradient faible. |

||

|

A droite, la situation un jour de bonne

tropo avec l'enregistrement du signal d'une station TV VHF dans la gamme 170 MHz

(partie supérieure du dessin).

On mesure clairement la corrélation entre fort gradient d'indice de

réfraction et fort signal. Les hauteurs sont spécifiées en millibars (maintenant en hecto Pascal). En faisant une légère approximation, on perd 1 HPa pour 9 m en conditions normales, c'est la décroissance de pression en fonction de la hauteur. Partant d'une pression au niveau du sol de 1013 HPa (par convention) le point 700 mb (ou 700 HPa) sera situé à : 1013 - 700 = 313 mb de différence 313 x 9 = 2817 m. Attention, ce sont des calculs approchés, seulement utiles pour situer l'ordre de grandeur. De même 1 mb n'équivaut pas tout à fait 1 HPa mais la différence est minime. |

|

||

|

Conditions d'établissement de bonnes

conditions troposphériques : |

|||

|

L'obtention d'un gradient d'indice de

réfraction tel que celui présenté ci-dessus n'est possible que lors de

circonstances météorologiques bien particulières et qui provoquent :

L'inversion de

température. |

|||

|

C'est le phénomène majeure responsable de belles ouvertures en tropo. De quoi est-il question ? |

|||

|

|

Voici une coupe verticale de la troposphère.

Partant du sol, on constate une diminution normale de la température liée

à l'augmentation d'altitude. A partir d'un certain point, la température

de l'air, au lieu de continuer sa décroissance, inverse la tendance et plus

l'altitude croît, plus la température augmente. Nous sommes dans la couche

d'inversion. Si nous poursuivons, nous constatons que l'inversion prend fin

et que la température de l'air décroît de nouveau tandis que croît

l'altitude. Nous quittons la couche d'inversion de température. Et

justement dans la couche d'inversion le gradient de l'indice de réfraction

est très élevé, c'est exactement ce dont nous avons besoin. |

||

|

On rencontre ce genre de situation dans des

situations météorologiques particulières. On distingue majoritairement

quatre cas : |

|||

|

Inversion de subsidence (affaissement) |

|||

|

|

||

|

Inversion d'advection |

|||

|

|||

|

Inversion de rayonnement |

|||

|

|||

|

Inversion liée à un passage de front |

|||

|

|

||

|

Remarquez au passage que de bonnes conditions sont

toujours accompagnées de hautes pressions mais que l'établissement de

hautes pressions ne signifie pas systématiquement l'arrivée de bonnes

conditions. |

|||

|

Le tropo-scatter: |

|||

|

|||

|

|||

|

|

|||

|

|||

|

Le Ducting : |

|||

|

|||

|

|

|||

|

Le QSB ou fading si caractéristique en

V/UHF : |

|||

|

|||

|

Absorption de l'atmosphère : |

|||

|

|||

|

|

|||

|

Rain Scatter : |

|||

|

|||

|

L'intérêt du trafic en point haut : |

|||

|

|||

|

Les prévisions : |

|||

|

|||

|

Bon, nous avons fait un petit pas vers la

connaissance de la propagation troposphérique. Il reste encore beaucoup à

dire et certainement à découvrir. Le prochain chapitre sera consacré aux

autres modes que l'on rencontre en V/UHF. Nous y passerons en revue la

FAI, l'ES, le MS, L'EME , La TE, l'Aurore. A tout à l'heure... |

|||

| Retour vers la page d'accueil du traité |

| Retour vers la page d'accueil du site F6CRP |

| Conception-réalisation : Denis Auquebon F6CRP |